De Guanaco

Combien j’aurais aimé avec elle poursuivre ce blog un peu !

Mais sans doute les vigognes sont comme les cabris : capricieuses. J’ai repris les clefs du lieu. Je liquide désormais les brouillons qui n’ont jamais abouti. Leur incomplétude est le signe d’un autre inachèvement, d’un autre abandon. Je vous présente mes avortons.

Mètis

Un article sur la « mètis » des grecs, l’élément distinctif entre hommes et animaux, la différence même entre Prométhée et Épiméthée, commençait comme ça :

Mikhaïl Ivanovitch Tchigorine (1850-1908) est un joueur d’échecs professionnel : normalement, je devrais le présenter en précisant qu’il est russe, mais d’abord son nom le laissait penser, et puis les échecs sont un jeu sans frontières ou en tout cas pas aux frontières nationales. Tchigorine a inventé la « défense Tchigorine » qui consiste pour les noirs à jouer deux coups d’ouverture bien précis qui donnent cette configuration de plateau :

- Défense Tchigorine : 1.d4 d5 2. c4 Cc6

C’est une variante du gambit dame refusé : « gambit dame », parce qu’un pion est sacrifié à l’aile dame au deuxième coup (ou semble sacrifié, mais il est facile de le récupérer ensuite) ; « refusé », parce que le pion sacrifié n’est pas pris par les noirs, qui préfèrent entamer leur développement en sortant un cavalier propice.

Je lis sur cette ouverture un livre d’échecs co-écrit par le champion (russe) Aleksandr Sergueïevitch Morozevitch, l’un des dix meilleurs joueurs vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un livre d’échecs, mais je trouve ça très indigeste. Des parties, des coups, des commentaires lapidaires : c’est très lent à lire et à comprendre. Néanmoins, une petite originalité de cet ouvrage est de placer en exergue de chaque chapitre une citation de Tchigorine lui-même. Celle du premier chapitre en particulier m’a marqué :

Dans chaque position se trouve cachée une combinaison possible et chaque combinaison naît de la position. Si un joueur dit « positionnel » est incapable de calculer une combinaison gagnante cinq ou six coups à l’avance après le coup de son adversaire, alors ce n’est pas un joueur positionnel, mais un fantoche…

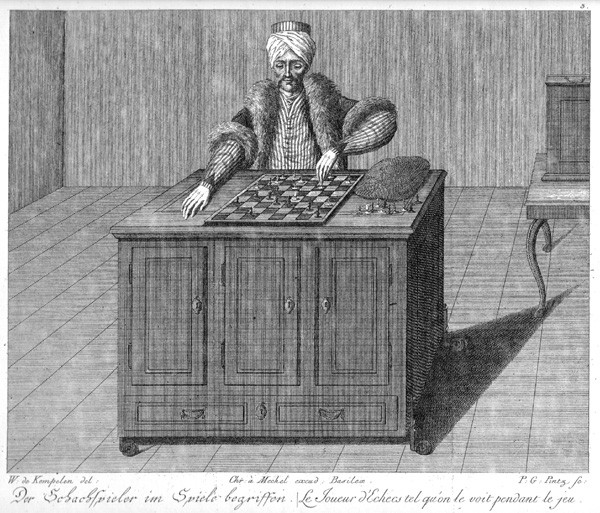

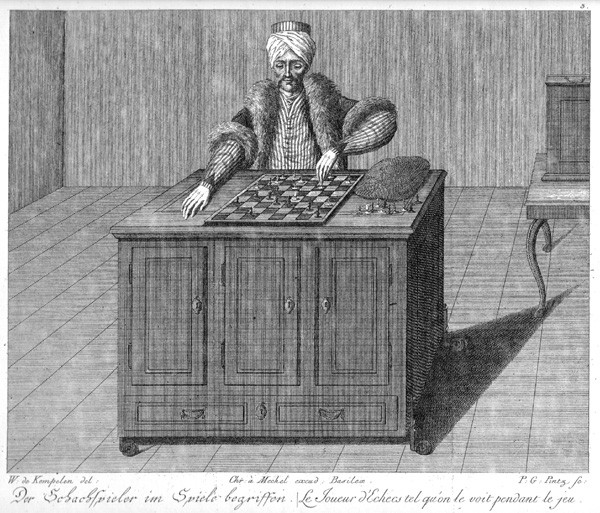

Un fantoche. L’image est captivante : le joueur d’échecs-marionnette, celui avec lequel Kempelen avait impressionné toute l’Europe :

- Le joueur d’échecs de Kempelen, gravure de Karl Gottlieb von Windisch dans un livre de 1783.

C’était un canular, bien sûr. Le « joueur positionnel », lui, existe bel et bien. Tel qu’il est défini, incapable de prévoyance, il me rappelle mes cours de culture antique d’hypokhâgne, où l’on parlait de mètis.

Les mouflons de l’ENS

Je voulais écrire un article sur les mouflons, ça ne s’est jamais fait.

Lorsqu’on entre à l’ENS de Lyon, on est assez vite introduit aux mouflons. J’entends dire parfois que ce ne sont pas des mouflons. Ils ressemblent pourtant beaucoup à des mouflons.

*Mettre deux photos comparées*

L’année dernière, une vieille mouflon femelle était morte de mort naturelle. J’avais vu les employés lui injecter des piqures alors qu’elle demeurait couchée près de la cabane, à l’ombre.

Cette année trois nouveaux-nés mouflons ont fait leur apparition. Ils jouent ensemble à se tâter les cornes, ils arrivent en sautillant comme des sauterelles lorsque les employés viennent donner l’eau et le foin. Ils courent dans tous les sens. Parfois leurs parents se prennent à leurs jeux, parfois ils restent immobiles pendant que les enfants leur tournent autour.

C’est une merveille à voir. Les mouflons sont situés de telle manière qu’ils sont entourés par la bibliothèque.

Le militantisme

Je voulais faire un article contre le militantisme, parce que c’est militaire.

Chaque année, un million d’animaux meurent dans les abattoirs de France et deux millions dans les laboratoires de notre pays. C’est un Holocauste tous les deux ans, à peu près.

Le militantisme est toujours une perte. D’abord le militant n’est pas si loin du militaire, qui est toujours perdant (et toute la littérature, même L’Iliade, est catégoriquement anarchiste sur ce point). Ensuite le militant perd ses mots pour les mots du mouvement. À chaque fois qu’elle approche du militantisme, la littérature finit par se distinguer du langage qu’il impose. Dans un poème qui prend acte de sa vie aux côtés des « combats » féministes, Adrienne Rich écrivait bien :

not I have joined the movement but I am stepping in this deep current

C’est-à-dire qu’elle refuse de parler de « mouvement » féministe, mais plutôt de « courant profond », et plus loin dans ce poème connu et notamment commenté par Homi Bhabha, elle se compare à une sirène, poétesse chantant dans ce courant. « Not… but » : voilà la correction que la poésie apporte au langage politique de la revendication.

Alors d’accord, la littérature n’est pas indifférente à l’injustice. mais elle est aussi très attentive à

L’article défini : L’Animal

L’esprit humain connaît et accepte qu’il y ait des mondes parallèles, de fiction.

On se dit d’abord qu’il y a un monde réel, le nôtre, et des monde fictif, par exemple : que les singes existent dans un monde réel, et les licornes dans un monde fictif. Des bouts de bois et des écrans verts dans un monde réel, des baguettes magiques et des balais volants dans un monde fictif.

Mais la merveille du langage, c’est qu’il ne fait aucune différence, ou plutôt : qu’il fait une autre différence, qu’il a sa propre fiction et sa propre réalité. On voit bien apparaître ces différents mondes dans l’étude de l’article défini.

L’article défini (le, la, les, l’, formes contractées en au, aux, du, des, mais aussi ledit, ladite…) connaît deux emplois.

1. L’emploi référentiel de l’article défini rend réel le nom qu’il précède. Ce nom a un référent, c’est-à-dire un objet dans une réalité qui correspond vraiment au mot. Il y a, si vous voulez, une flèche qui va du mot à l’objet existant. Cette flèche peut aller dans deux directions :

1.1. Elle peut renvoyer à quelque chose en-dehors du discours. Exemple, dans le titre d’un journal d’aujourd’hui :

125000 personnes selon la police,

L’article fait le lien entre le mot « police » et la chose réelle qui existe en-dehors de l’article et qui est la police. On parle alors d’exophore (c’est du grec, ça veut dire « qui porte au-dehors »). Il y a deux cas d’exophore :

1.1.1. L’exophore mémorielle renvoie à quelque chose dont on a eu l’expérience. Verlaine, qui se souvient de sa jeunesse :

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,

Je me suis promené dans le petit jardin…

1.1.2. L’exophore déictique (c’est encore du grec, ça veut dire « qui montre », « qui désigne »). C’est le plus banal des cas : « Passe-moi le sel » est une exophore déictique. Le langage désigne quelque chose qui est proche et évident pour l’allocutaire (celui à qui on parle).

1.2. La flèche du mot à l’objet peut aussi être, au contraire, comprise dans le discours même, et c’est maintenant que la langue crée une nouvelle réalité au sein de la fiction langagière, que la fiction enfante sa propre distinction entre fiction et réalité. C’est l’endophore (« qui porte au-dedans »). Il y a deux cas d’endophore.

1.2.1. On parle d’endophore anaphorique quand l’objet cité est explicité avant, dans le texte. Dans une fable de Fénelon, je lis :

Il était une fois une Reine si vieille, si vieille qu’elle n’avait plus ni dents ni cheveux (…). Une Fée, qui avait assisté à sa naissance, l’aborda et lui dit : « Voulez-vous rajeunir ? — Volontiers, répondit la Reine…

Vous avez vu ? On est passés de « une Reine » à « la Reine », parce que l’article défini est anaphorique, renvoie à un élément passé dans le texte. Endophore anaphorique.

1.2.2. On parle d’endophore cataphorique quand c’est l’inverse. Le référent va venir, va être explicité tout de suite. Plus loin dans la même fable :

… le bout de son nez et celui de son menton se touchaient…

« Le bout » ? Quel bout ? Ah, d’accord : celui « de son nez ». On comprend en lisant la suite, en fait. Endophore cataphorique.

Vous comprenez que ni la Reine ni le nez n’ont d’existence réelle au sens de non-langagier. Mais le langage peut être référentiel alors même que le référent est fictif. L’article défini a ses propres emplois non-référentiels, qui ne s’identifient pas à notre distinction commune entre réel et fiction, mais les dépasse, ou en quelque sorte, les reconfigure.

2. L’emploi fictif de l’article défini, c’est l’emploi générique. Il n’y a pas de référent particulier, juste une fiction de référent, momentanée, évanescente. Exemple : je lis sur Wikipédia qu’

En dehors des périodes de reproduction, le tatou mène une vie solitaire.

Le tatou ? Quel tatou ? Aucun tatou réel, mais une fiction non-référentielle de tatou.

Ce serait trop facile et il y a deux sortes d’emplois non-référentiels.

2.1. L’emploi générique proprement dit, celui du tatou que je viens de citer. Il y a deux sortes d’emplois génériques.

2.1.1. Quand c’est l’article défini singulier, comme dans mon exemple des tatous, il est dit générique intentionnel, c’est-à-dire conceptuel, abstrait. On peut le remplacer par le déterminant « tout » : « tout tatou mène une vie solitaire ».

2.1.2. Quand c’est l’article défini pluriel, il est dit générique extentionnel, c’est-à-dire concret. Exemple, sur le même article de Wikipédia :

Les tatous sont des mammifères d’Amérique tropicale et subtropicale…

C’est moins absolument fictif, vous comprenez, c’est perçu comme plus empirique, plus inductif, ça vient d’une expérience réelle. « Les tatous qu’on a croisés sont comme ça, mais si vous en voyez d’autres différents, vous nous prévenez… »

2.2. Le deuxième emploi non-référentiel est l’emploi en groupe semi-figé, dans des expressions du langage courant. L’exemple type c’est « prendre la fuite » : quelle fuite exactement ? Il n’y a pas de référent.

[Expliquer par là que la fiction est plus réelle, selon le langage, que la philosophie]

… jamais on n’aura le droit de tenir les animaux pour les espèces d’un genre qu’on nommerait l’Animal, l’animal en général. Chaque fois que « on » dit « l’Animal », chaque fois que le philosophe, ou n’importe qui, dit au singulier et sans plus « l’Animal », en prétendant désigner ainsi tout vivant qui ne serait pas l’homme, […] eh bien, chaque fois, le sujet de cette phrase, ce « on », ce « je », dit une bêtise.

Qu’est-ce qui remue Jacques Derrida à ce point, dans L’Animal que donc je suis, contre la formulation singulière de « l’animal » ? On est fondé à le demander d’autant plus vivement que lui-même ne se prive pas de l’employer.

[le mouvement d’abstraction est peut-être le plus humain, le plus langagier qui soit, et donc le signe d’une supériorité (tjs le rapport d’élévation) cf G. Guillaume]

Martial végétarien

Je ne m’explique pas d’avoir écrit ça. Son ton plus léger fera oublier le précédent, sans doute. On reprochera à raison la misogynie de ces lignes.

– Tu penses trop, Martial, mais que veut manger ton coeur ?

– J’ai le coeur, Héloïse, à ne pas en manger.

– Peux-tu, Martial, ne pas te moquer de la profondeur des méditations d’une moule ?

– Je me moque, Héloïse, de méditer sur la profondeur de ta moule.

– Sans viande, Martial, pas de force, c’est tout !

– Sans viande, Héloïse, pas de farce, c’est tout.

– C’est sa langue, Martial, qui fait la beauté de l’Homme.

– C’est sa langue, Héloïse, qui fait la beauté de la femme.

– Les hommes doivent être comme le lion qui chasse la gazelle, Martial : c’est connu !

– Les femmes doivent être comme la lionne qui mange la gazelle, Héloïse : le con nu.

– Tes animaux, Martial, ne m’amusent pas : laisse-moi en paix !

– Tu n’amuses pas, Héloïse, les animaux : laisse-les en paix.

– Tu te mets à plat ventre, Martial, devant ton simple chat !

– Je me met à plat ventre, Héloïse, sur ta simple chatte.

– On peut, Martial, aimer une vache et la tuer avec amour !

– Aimer et tuer, Héloïse, c’est de l’amour vache.